Woody Allen criou um trança-pé extraordinário com seu Blue Jasmine, filme que bebe largamente em Tennessee Williams.

Eli Nunes, esse grande barman de Brasília, para minha sorte compunha o ambiente de uma longa tarde de boa e solitária mesa em que eu lia Williams para decifrar Allen. Pedi a ele que preparasse sua versão de Blue Moon, e ela veio com Jack Daniel’s, suco de limão, goma de açúcar e Curaçao Blue ou soda limonada, acompanhados de um cubo de abacaxi e outras citricidades. Enquanto ele preparava o drink, pesquisei pelo celular a receita clássica, que merece um poema:

Blue Moon: Malibu,

suco de Abacaxi,

Curaçao Blue – (on top),

um splash de Grenadine,

um triângulo de abacaxi

e cerejas, para decorar.

Blue Moon é um drink para dias quentes. A receita clássica é refrescante – e leve . O que não deixa de ser intrigante, porque, na cena de abertura de A Streetcar Named Desire (em português, ora Um Bonde Chamado Desejo, ora Uma Rua Chamada Pecado), Tennessee Williams faz uma “mulher negra” aconselhar um “marinheiro” de passagem a não aceitar o Blue Moon do boteco da esquina, o Four Deuces, porque quem o bebia não voltava para casa sobre os dois pés.

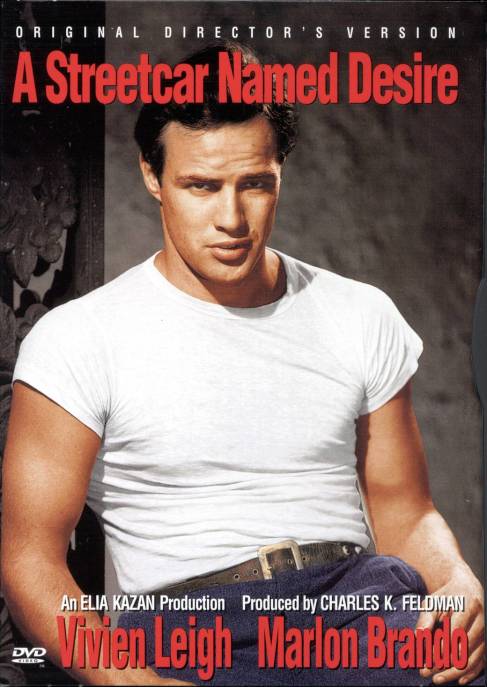

De Eli a Elia. Concluo que devia haver uma versão bem forte desse coquetel na calorenta New Orleans de meados dos anos 1940, época e lugar em que Tennessee Williams situa Um Bonde Chamado Desejo. A primeira montagem de peça para o teatro foi dirigida em 1947 por Elia Kazan. Jessica Tandy como Blanche Dubois e Marlon Brando como Stanley Kowalsky. Jessica, que ressurgiria décadas depois em Titanic, tinha então 36 anos. Brando, 24. Em 1949, no West End de Londres, Vivien Leigh, dirigida por seu marido, Laurence Olivier, faria o papel de Blanche. Quando, em 1951, Elia Kazan levou o texto para o cinema, trouxe consigo Leigh e Brando, e assim os três juntos fizeram história na dramaturgia.

Kazan introduziu nas duas versões, tanto a do Teatro, como a do cinema, o naturalismo de Stanislavsky na composição de papéis à primeira vista melodramáticos. Melodrama e naturalismo são opostos, mas Kazan encontrou o tom e a maneira de conferir naturalidade àqueles personagens que se tornaram dois ícones da dramaturgia norte-americana: Blanche Dubois, a Southern belle vitimada por uma tragédia amorosa, destituída de tudo da sua juventude de bem-nascida, entregue a autoilusões, devastada por crises nervosas e pelo álcool, que se refugia na casa da irmã mais nova, tentando conter seu caminho em direção à loucura; e Stanley Kowalski, o antagonista de Blanche, que fará de tudo para proteger dela seu pequeno mundo regado a pôquer, boliche, cerveja, amigos e um amor irascível, desregrado, violento e ciclotímico por sua esposa Stella, irmã de Blanche.

Em 2009, Cate Blanchett foi Blanche Dubois no teatro. E imagino que o deva ter feito com tamanha força, que Woody Allen decidiu reinventar Blanche para que só Blanchett brilhasse, sem um contraponto forte como o do Kowalski de Tennessee Williams. Verdade ou não, foi assim ou de outra forma que, em 2013, surgiu Blue Jasmine.

Em sua recriação, Allen estabelece claramente para Jasmine o mesmo conflito interior de Blanche: a mulher sofisticada e arruinada que, em fuga do seu passado e da sua loucura, se confronta com o ambiente rasteiro onde vive a irmã com seu marido grosseirão.

Mas Allen faz outras transposições bem mais sutis.

Blue Moon deixa de ser um drink a ser evitado e passa a ser a música que não sai da cabeça de Jasmine, trauma relacionado à perda do marido e, com ele, a do mundo glamoroso a que antes pertencia em Nova York. Na peça de Tennessee Williams, Blanche também é assombrada por uma música que a remete à cena que pôs fim a seus anos dourados em Laurel, sua cidade. A música de Blanche é Varsouviana, ao som da qual ela dançara com seu marido numa festa, momentos antes de ele tirar a própria vida com um tiro ao saber que ela descobrira que ele era gay. A Motion Picture Association não permitiu essa referência a homossexualismo na versão cinematográfica de 1951.

A peça de Williams é toda permeada de jazz, assim também o filme de Woody Allen. Na peça, Blanche, que tentara delirantemente enganar a todos em volta, canta imersa na banheira pedaços de Paper Moon, cuja letra diz “não seria faz-de-conta, se Você acreditasse em mim”. Allen usa a canção Blue Moon para o mesmo efeito. O que era líquido em Williams torna-se lírico em Allen.

“Jasmine” também aparece no texto original em inglês da peça. Ao ser perguntada por Stella como Stanley havia se comportado na primeira conversa a sós com Blanche, esta responde que ele não é do tipo que cai por perfume de jasmim (“He’s not just the sort that goes for jasmine perfume!”).

Blue… Allen brinca com o sentido de “triste” que essa palavra tem. Na peça, Williams fecha quase todas as cenas dando indicação de que um “blue piano” vem da rua e toma o ambiente (esse efeito de música e sons vindos da rua perpassa toda a peça, mas o “blue piano” é o elemento recorrente). Blue piano. Blue jazz. Blue Jasmine: um triste perfume, o que resta de uma mulher.

Allen também recria a cena em que Williams retrata Blanche conhecendo um homem, Mitch, que ela imagina que possa ser seu salvador – alguém que vá levá-la de volta ao topo. Allen faz dois jogos interessantes. O Mitch de Williams torna-se Dwight em Allen: dois nomes cheios de consoantes e apenas uma – e a mesma – vogal. O sobrenome de Jasmine é French (francês), enquanto o de Blanche é francês (Dubois). Jasmine e Blanche dão muita importância a essa relação com a França e ambas mentem ao se apresentarem, o que as levará, ambas, à ruína total.

Allen só tem interesse em Blanche. Ele não recria Kowalski: divide-o em dois personagens e com isso reduz à metade seu impacto. Kowalski é dividido em Augie e Chili.

Augie é o ex-marido de Ginger. Ginger é a irmã de Jasmine. Augie perdeu a bolada que ganhara na loteria ao investir com Hal, o criminoso de colarinho branco novaiorquino com quem Jasmine era casada.

Chili é o garotão que namora Ginger.

Augie e Chili são apenas uma caricatura do seu arquétipo, Kowalski.

Na peça de Williams, Kowalski, a certa altura, assume ser ninguém mas declara-se “rei de sua casa”, “como todo homem”, numa defesa contra o desprezo que Blanche demonstra ter por ele. No filme de Allen, o grande projeto de Chili é bem diferente e emasculado: a casa em jogo não é dele, ele quer morar na casa de Ginger, mas a chegada de Jasmine põe tudo em risco.

Já Augie só quer saber de remoer a perda da bolada.

Ginger, a irmã de Jasmine, não é, de modo algum, a subserviente Stella. Ginger e Stella, dois nomes de bebida… Stella, irmã de Blanche, aceita tudo de Kowalski; mas Ginger trai Chili, que volta para ela submisso mesmo depois de traído, atitude que seria impensável para Kowalski.

Em Williams, há uma enorme tensão sexual entre Blanche e Kowalski, que atinge o clímax na cena antológica que se resolve num estupro velado. Em Allen, Chili nem sequer merece maior atenção de Jasmine, cujo foco é encontrar sua salvação noutro homem, um bem de vida – como Dwight. Aqui, Allen faz a trama perder em tensão dramática entre personagens para aumentar a profundidade da tragédia de uma personagem apenas, Jasmine, e com isso centrar tudo na performance de Cate Blanchett.

Allen transpõe a estória da Costa Leste para a Oeste; de Nova Orleans para São Francisco. De uma cidade moralmente decadente em 1940 para uma cidade financeiramente arruinada pela crise econômica mundial de 2008. De Leste a Oeste, em Williams e em Allen, os “residentes” estão acomodados às suas circunstâncias. São as “forasteiras” Blanche e Jasmine que buscam, na sua loucura gerada pela queda da “alta sociedade”, instilar o desconforto a quem está à sua volta e impor a todos seu modo de vida perdido. As duas, sem sucesso.

Williams criou um papel feminino fortíssimo, emblemático, arquetípico, ainda num mundo dominado por valores e personagens masculinos. Allen transpõe esse papel para um mundo em que a mulher é posta no centro de toda e qualquer narrativa. Quando surgiu no papel de Kowalski, Brando, ao estabelecer a então nova abordagem metodológica na composição da personagem, instado por Elia Kazan, causou uma convulsão estética na Broadway do pós-guerra. Na versão de Allen, cabe ao homem o papel de boçal, cumprido por um perfeitamente esquecível Bobby Cannavale.

Cate Blanchett, “the outstanding actress of our day” (epíteto atribuído a Vivien Leigh), impõe uma assustadora carga expressiva a Jasmine, uma atuação que vai marcar sua carreira como um ponto alto difícil de ser superado – por ela e por toda outra atriz viva. Blanchett é Blanche, superlattivamente.

Allen, no entanto, talvez maravilhado – quem não? – com sua estrela, perde o controle da direção em algumas cenas. Em especial, a da chegada de Jasmine de volta à casa de Ginger depois de ser abandonada por Dwight. Seu desenrolar é artificial, não se sustenta como Ginger e Chili não reagem à loucura de Jasmine, embora tenham todos os elementos diante de si para perceber que algo está muito errado com ela.

Williams dá a Blanche o destino que era dado aos loucos em 1947: a internação. Allen dá a Jasmine o fim que Foucault legou aos loucos: a praça.

Blue Moon, a música que atormenta Jasmine, tem melodia de Rodgers e curiosamente recebeu três letras de Hart, para três diferentes projetos cinematográficos, nenhuma delas publicada, tudo antes de chegar à versão que hoje é um standard. Eric Clapton e Rod Stewart incluíram, nas suas interpretações, alguns versos que não constam das mais clássicas. Eles a encerram com: “Life was a bitter cup for the saddest of all men” (“A vida era um copo amargo para o mais triste de todos os homens”). Blanche e Jasmine, the saddest of all women.

Caio Leonardo